Article concernant l’uniformisation des évaluations en fin d’études secondaires (baccalauréat français).

En Belgique, ce système n’existe pas, ou du moins pas encore. Uniformiser serait un moyen de réduire certaines inégalités et injustices par rapport à la réussite scolaire (cf. défis de l’éducation et situation en France en 2013), ainsi que d’obtenir de meilleures notes aux tests externes, eux-mêmes standardisés (comme PISA).

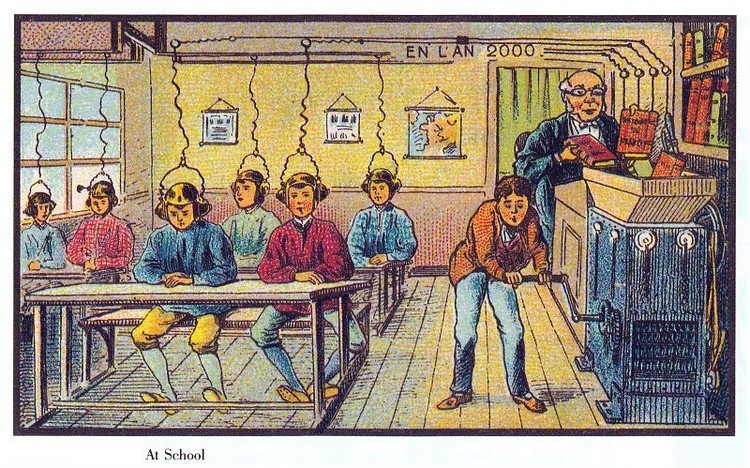

N’y a-t-il pas en même temps un danger de formater l’enseignement, d’en faire un moule culturel extrêmement pauvre en termes de réflexion et de diversité ? Ne serait-ce pas, de manière encore plus perverse, un moyen d’asseoir une « culture » unique où l’individu est réduit à sa performance à une tâche donnée, dictée éventuellement par la demande du marché (d’autant plus qu’en France, les institutions scolaire et universitaire se rapprochent progressivement du secteur privé. Cf. également la pédagogie des formations professionnelles) ?

Tout d’abord, concernant les inégalités. Il est clair qu’en l’absence de critères bien définis, les écoles peuvent implicitement choisir comment elles sélectionnent leurs élèves, et comment ceux-ci réussissent ou non. A résultats égaux, il est possible qu’un élève échoue dans une école, alors qu’il réussirait dans une autre, en fonction notamment de sa classe, de ses professeurs et de la politique de l’établissement.

Il ne faut néanmoins pas se leurrer : en France aussi, des écoles « réputées » tendent à se différencier, notamment en augmentant l’échec avant l’année du bac (cf. entre autres Fournier, Troger (dir.), Les mutations de l’école, 2005), de manière à obtenir un taux de réussite à celui-ci plus élevé et à paraître plus performantes. Si l’on fait doubler les « moins bons » avant le bac, seuls les « meilleurs » le présenteront, et l’école obtiendra donc en moyenne de meilleurs résultats au bac. Ce qui attirera certainement les parents, pour qui le prestige de l’école est un élément déterminant.

De surcroit, si des critères stricts sont sans doute intéressants à envisager (lesquels ? Et parmi eux, lesquels conviendraient effectivement au système belge ?), le danger d’une uniformisation me semble très alarmant. En effet, l’idée des compétences et celle de critères stricts pour juger d’un élève proviennent de plusieurs causes, notamment des piètres résultats belges francophones au test PISA, un test externe, réalisé indépendamment des systèmes d’apprentissage. Le prestige de la Belgique en dépend : il faut réaliser de meilleurs points à ce test externe de niveau. Mais quels en sont les critères ? D’où viennent-ils ? Si « nos » élèves sont moins performants à ce test que d’autres élèves européens, le sont-ils pour autant moins à toute autre épreuve ? Sont-ils dans l’absolu moins compétents, moins critiques, moins citoyens ? Sans doute pas. Il est probable que notre système favorise des apprentissages qui ne soient pas testés par ce genre d’évaluations, niant les spécificités propres à chaque pays et contexte socioculturel.

Il n’est pas dit par ailleurs qu’une norme imposée de l’extérieur (de nouveau, selon quels critères ?) soit vraiment une solution. Un danger serait de se conformer à un cadre normatif (celui du marché et de la compétitivité au niveau européen ?) et de renoncer à tout ce qui n’en fait pas partie, à savoir probablement un ensemble de points de vue, de contenus étudiés, de valeurs, de priorités, etc (pertes en termes de pluralisme et d’esprit critique). En bref, ce serait sans doute renoncer à la diversité, et se plier à un et un seul modèle dominant qui n’est pas nécessairement « meilleur » qu’un autre.

Une alliance entre le système du bac et une marge à l’évaluation personnelle du professeur (50% « examen unique/bac » – 50% professeur) semble une alternative envisageable, un compromis raisonnable. L’autonomie du professeur et son originalité sont préservées et un pôle « objectiviste » permet de délimiter clairement ce qui est attendu (contre le risque d’une uniformisation, d’un « savoir normalisé » et d’une massification détruisant toute hétérogénéité possible, ainsi que la légitimité de l’enseignant par rapport à l’apprentissage et à la fraude).

Enfin, ce serait à mes yeux un bon compromis contre le risque le plus grand à mes yeux : celui d’une société qui ne formerait que des robots « performants » par rapport à un système utilitariste, qui n’en ferait que des « pions » qui réalisent les tâches de la société d’ici et maintenant de la manière la plus pertinente.

Ce serait un risque éminent, comme le dit Isabelle Stengers (ici également), d’une société qui pense à la place de ses citoyens, qui pense pour eux. Une société qui détermine ce qui doit être. Ce risque de réduire l’école à un simple outil pour plus de performance économique (voire de propagande), me semble omniprésent. On forme un jeune à un moment donné, pour une tâche donnée à un lieu donné, mais quid des questions plus larges, du bien, du juste, du beau et du vrai, ainsi que de certaines formes de culture(s) (cf. notamment éducation critique et philo morale) ? Ces questions plus larges ne sont pas des savoirs pratico-pratiques, applicables dans une situation concrète donnée, répondant à une demande directe, mais ils sont bel et bien vivants, mobilisables, font partie de la vie quotidienne. Et ils sont sans aucun doute eux aussi nécessaires à tout être humain. A quoi cela sert-il de former des intellectuels si par ailleurs ils deviennent de vrais salauds ?

Découvrez également un article très virulent par rapport au baccalauréat français (dont je ne partage pas tout le discours), ainsi que ma fiche de lecture : Fournier, Troger (dir.), Les mutations de l’école, 2005.

[Edit 2014] Lire aussi un article de Nicolas Dauphin : Derrière le bac, quel projet d’école ?

Autre source : Romainville, M., Cours de didactique générale, année académique 2009-2010.